2025年10月23日,应BB贝博艾弗森邀请,武汉大学副教授敬力嘉以《实体程序交互视域下电诈犯罪产业链的归责路径》为题,为“BB贝博艾弗森学术系列讲座之二百四十二期”作报告。

本次讲座由BB贝博艾弗森黄旭巍副教授主持,BB贝博艾弗森徐凌波副教授、马春晓副教授、赵常成助理教授作为嘉宾与谈。BB贝博艾弗森各级博士、硕士研究生参加活动。

讲座开始,主持人黄旭巍热烈欢迎敬力嘉副教授的到来,并向在场师生介绍了主讲人的学术背景和研究领域。

敬力嘉副教授以对近年来电诈犯罪司法实践中典型案件的实证分析为切入点,指出电信网络诈骗已由传统的“点对点”诈骗演变为跨境的犯罪产业链条。其核心特征在于黑灰产业链的高度层级化、组织化与跨境化,这使得案件的定性、归责及证据审查面临全新挑战。

他首先界定了电诈及其关联犯罪的概念,区分了电诈犯罪从一般形式到跨境化、组织化形态的演化过程,并指出在产业链各环节中,诈骗罪与帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪等上下游犯罪之间并非简单的帮助与被帮助关系,而是构成一个具有分工协作特征的犯罪参与体系。

在分析电诈产业链结构演化时,敬力嘉副教授提出,应当以“组织化程度”为核心判断标准,厘清“违法犯罪组织”“犯罪集团”“管理控制型犯罪集团”之间的层级差异,强调产业链已从个体化、节点化向集团化演进,传统“节点论”难以解释当前复杂的电诈犯罪结构,应转向全链条治理。

随后,他从司法实践出发,探讨了跨境电诈案件的证据收集与审查难题,特别是口供依赖、电子证据合法性及跨境取证规则等问题,指出在“网络化、跨境化、组织化”的背景下,应通过制度设计强化实体法与程序法的互动,立足对司法实践中取证与证据审查技术能力及疑难问题的准确把握,以明确且可行的证据标准和程序规则保障定罪量刑标准的均衡性与可操作性。

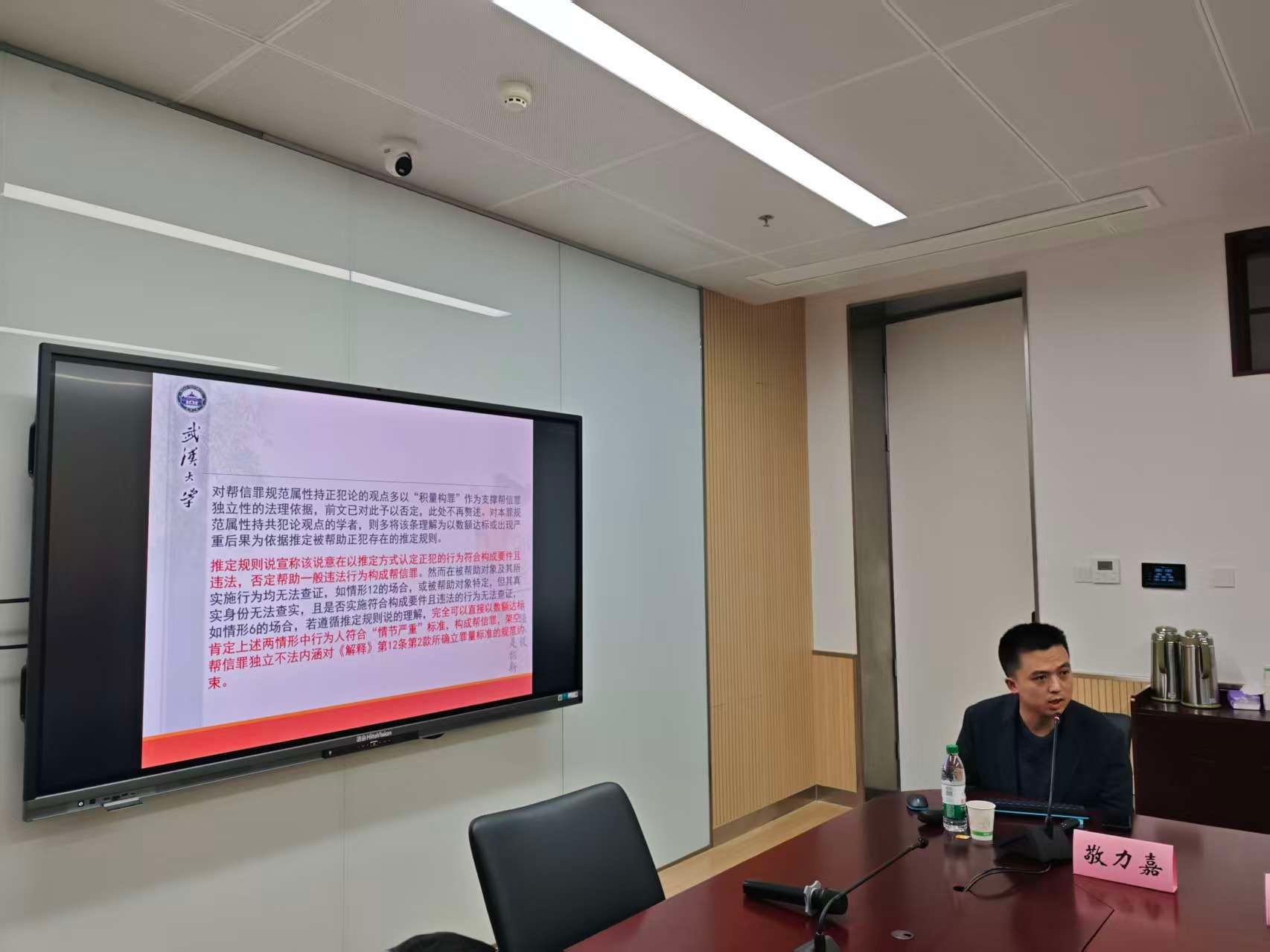

最后,敬力嘉副教授结合有关帮信罪与掩隐罪的最新司法解释及司法解释性文件,提出帮信罪应被理解为“实质预备犯”,其处罚基础在于行为本身所创设的抽象危险,而非对上游犯罪的从属性,呼吁在学理上应当立足电诈犯罪产业链的现实构造,避免为了将帮信罪纳入上游犯罪帮助犯范畴而过度放宽共犯成立条件,厘清电诈及其关联犯罪定性标准与罪量标准之间的实质规范关联,为司法适用中防止机械量化认定、实现罪责刑相适应提供可供参考的理论方案。

在与谈环节,徐凌波就电诈案件中共同犯罪的结构问题与敬力嘉副教授进行了交流。

马春晓赞赏敬力嘉副教授对电诈案件司法实践的深入研究,并与其就个罪的归责思路和具体界定的问题进行了探讨。

赵常成从刑事诉讼法的角度,以电子证据为例,就司法实践中相关案件的证明问题与敬力嘉副教授进行了交流。

BB贝博艾弗森的同学们也就相关问题积极提问,现场气氛热烈。

讲座的最后,主讲人与主持人、与会嘉宾合影留念。